- ホーム

- 日々のこと

- 同居人のこと

- 歩いてみれば好日

- 25年5月~6月

- 25年4月~5月

- 24年12月~25年4月

- 24年9月~12月

- 24年7月~9月

- 24年4月~7月

- 24年3月~4月

- 23年11月~24年3月

- 23年9月~11月

- 23年6月~9月

- 23年4月~6月

- 23年4月

- 23年2月~3月

- 22年10月〜23年2月

- 22年8月〜10月

- 22年5月〜8月

- 22年2月〜5月

- 21年10月〜22年1月

- 21年8月〜10月

- 21年5月〜8月

- 21年3月〜5月

- 21年1月〜3月

- 20年9月〜12月

- 20年5月〜9月

- 20年3月〜5月

- 19年10月〜20年2月

- 19年8月〜10月

- 19年6月〜7月

- 19年3月〜5月

- 18年12月〜19年3月

- 18年10月〜11月

- 18年8月〜9月

- 18年5月18日〜7月

- 18年4月〜18年5月17日

- 17年12月〜18年3月

- 17年11月

- 17年9月〜10月

- 17年7月〜8月

- 17年5月〜6月

- 17年3月〜4月

- 16年12月〜17年2月

- 16年11月

- 16年10月

- 16年9月

- 16年8月

- 16年6月・7月

- 16年5月

- 16年3月・4月

- 16年1月・2月

- 15年11月・12月

- 15年10月

- 15年9月

- 15年7月・8月

- 15年6月

- フォトギャラリー

- 染織のこと

- わたしの「う」

5月27日(月) アマギシャクナゲの山 ー天城山ー

日本百名山のひとつ天城山は、別名「花の山」とも呼ばれています。

季節毎に折々の花が咲き、分けてもアマギシャクナゲ=天城山と言っていいほど有名です。 優しい薄桃色の花のアマギシャクナゲは伊豆の固有種で、中には白花も見られます。

花目当ての大変な登山客を避けてやってきましたが、それでも続々と多くの人が登って来ます。

すれ違う度に互いに「咲いていましたか?」と尋ね合うのもこの時期ならではです。

私もこのコースは随分久しぶりです。万二郎岳、馬の背、石楠立、万三郎岳へと回るコースが普通ですが、今日は逆回りです。

登りが少々きつい。滴るようなブナやヒメシャラの森を登って行けば、万三郎岳に近づくにつれてアマギシャクナゲが増えてきます。

今日が満開の最終盤でしょうか。

先週の猿山と小僧山に続き、今年はアマギシャクナゲをたっぷりと楽しみました。

5月24日(金)

アマギシャクナゲの山

ー小僧山・猿山ー

三方から入り、小僧山、猿山へと続く尾根道は、満開のアマギシャクナゲの天蓋の下でした。

3度目の猿山。

このような見事な時にめぐり逢ったのは初めてです。

この尾根のアマギシャクナゲの群落は知る人ぞ知る見事さですが、アクセスの悪さもあってか、誰一人会うこともなく独り占めをしてまいりました。

猿山山頂: お馴染みのおサルさん、随分とくたびれてきました。

大ヤマグルマ: 猿山のもう一つの名物はダイオウイカのように横たわる巨大なヤマグルマです。 1属1科1種の珍しい植物ながら伊豆ではよく見かけます。

木の枝の間にたまった枯葉や苔に根付き、元の木が枯れてしまって横倒しになっても、根を伸ばし枝を伸ばしてドッコイ生きていく逞しい生態を持っているので、奇妙な格好をしたものをたくさん見かけます。

その中でも猿山のヤマグルマはダントツのNO.1でしょう。

新緑の季節、瑞々しい若葉のレース模様が青空に映えます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●●●春の若葉当てクイズ●●● やってみましょう。

分かりましたか? ・・・・答えはこちら→「若葉クイズ 答え」

5月18日(土)

函南原生林・5月

4月の原生林とは春の花たちも顔ぶれが変わってきました。

サンショウバラ: 5月の半ば、原生林に向かう道の脇に大木があります。 今年も満開。何てきれいでしょう!

園芸種、品種改良や新品種の創出も盛んなバラは世界にいったい何種類あるのでしょう。

いろいろな系統のバラがある中で、原種と言われるワイルドローズは世界で8種類。

その中の2種類、ノイバラ、テリハノイバラは日本原産で身近でもよく見られます。

バラというとイングリッシュローズやフランス系が有名な中で、日本もまたその根っ子にあるバラの原産国です。

さてサンショウバラはやはり日本固有種、しかも山梨、静岡にかけてのみ自生するフォッサマグナ要素の植物のひとつです。 伊豆に暮らす身としては何となく誇らしい。

個人的にも私はハマナスやノイバラ、サンショウバラのように一重咲きの花が好みです。

コメツブウマゴヤシ?: 友人たちと一応の結論を出したはずなのに、忘れてしまいました。

コメツブウマゴヤシだったっけ・・・・?

ウワバミソウ: 蛇の住むような川沿いなど湿気の多いところに生えるウワバミソウ。

東北などでは「ミズ」と呼ばれ、とても美味しい山菜です。

伊豆でも至る所で見かけますが、お腹を満たすほどに大きなウワバミソウはあまり見かけません。

ヤマクワガタorクワガタソウ:花色から見ればヤマクワガタではないかと思われますが、茎に生える毛をもう少し観察しないと同定できません。

ネコノメソウの仲間:花は終わり、実ができ始めています。

今日は植物好き3人、相変わらずの超々スローペースの観察会でした。

5月9日(木) 続・天城の天井

現在の本谷歩道は下り八丁池歩道と下り御幸歩道が交わる所から大見分岐辺りまでしか残っていませんが、先週途中までしか行けなかったかつての本谷歩道を辿って岩尾天井の奥まで行ってみました。

なだらかな岩尾天井の伐採された辺りまで来ると視界が開け、富士山から南アルプス、棚場山から達磨山へと続く伊豆山稜線、駿河灘、少し場所を移せば、沼津アルプスや伊豆三山まで一望の下。

「天城随一の眺望」と言いたいと思います。

方向を変え、八丁池に出るなだらかな天井を登り、八丁池から白砂天井をゆったり下ってきました。

どこもかしこも瑞々しい新緑の中、一番気持ちの良い季節です。

ヤシャビシャク: 私のお馴染みを同行の友人たちにも紹介しました。

まだ花が咲いていました。

岩尾天井のヒメシャラ: 鹿の角のようです。

5月3日(金)

天城の天井

伊豆半島で最大の大型火山であった天城火山は崩壊が進み、今ではどこに火口があったか定かではないものの、万二郎岳、馬の背、伊豆の最高峰・万三郎岳を今では天城山と呼んでいます。

かつての大きさの名残りを留める斜面には、なだらかに続く広い高原のようなところがいくつかあり、天井と呼ばれています。

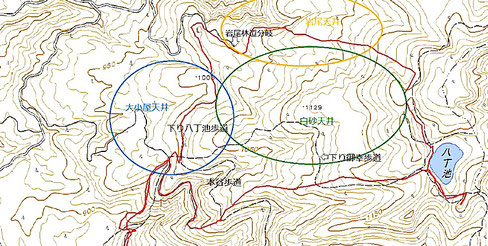

私が度々訪れる八丁池周辺にも、大小屋天井、白砂天井、岩尾天井と呼ばれるブナとヒメシャラを中心とした美しい森が広がっています。

大体はこんな位置関係のようです。

地図上には記載がありませんが、白砂天井と岩尾天井の重なるあたりを下り八丁池歩道が通っています。 赤線は私のトラックログ。

ここをゆったり歩くのはとても気持ちが良いので、出発地の水生地に到着すると、「さあ、今日はどうやって行こうか・・・・」と考えながら歩き始めます。歩道から外れ、その時、その場で気の向くまま方向を変えながら歩くようにもなりました。 ただし、広尾根はうっかりしているとあらぬ方向に行ってしまうことがあるので、コンパスを当てながら歩きます。

いつもは白砂天井の真ん中を突っ切ることが多いのですが、今日は大小屋天井を抜けて岩尾林道分岐点を過ぎたあたりから北寄り、岩尾天井の少し奥まで探索してみました。

ブナにヒメシャラ、中間層にはアブラチャンやリョウブ、イタヤカエデやウリハダカエデ、タンナサワフタギ、カマツカ、オオカメノキ・・・柔らかな新芽のレースがふんわりとかかったかのようで、芽吹きの時の美しい森です。

八丁池の辺りや青スズ台まで上ってくれば、まだまだマメザクラが咲いています。

ヤシャビシャク: 定点観察中。 花が咲いていますね!

初めて見ます。

大きなブナに着生することが多く、間近で見ることはできませんが、緑がかった黄色の梅のような花です。

「天梅(テンバイ)」とか「天の梅(テンノウメ)」と言われているそうです。

滅多に見ることができないと聞いていましたので嬉しいですね。

クモキリソウ: こちらも定点観察中。前回4月11日に訪れた時は芽が出ていませんでしたが、今日はたくさん出ています。

アオフタバラン: 昨年開花株を見つけて以降、どう探しても再び見つけられなかったのですが・・・今日はたくさん見つけました。

開花が楽しみです。

4月18日(木)

金冠山から達磨山へ

だるま山高原レストハウスで、まずは富士山や駿河灘、沼津アルプスの絶景を眺めてから金冠山へと向かいます。

今日の主役はなんといってもマメザクラ。 金冠山までは広い快適な防火帯の道が続きます。 雑木林の中に点々と満開のマメザクラ。この季節のみにその存在が分かります。

マメザクラは別名・フジザクラとも言われます。

伊豆半島から富士山周辺の固有種で、フォッサマグナ要素の桜です。

伊豆山稜線歩道の北の端にあたる金冠山から達磨山へと笹原の尾根が続き、その両側は360度の眺望とともに山腹にはマメザクラの大群落。

その名のとおり小ぶりの花は、まるでパラリとあられを撒き散らしたような風情です。

咲き加減によってもそれぞれに少しずつ色合いが違っています。

今日はまさにドンピシャリ、これ以上はない絶好の満開の一日でした。

4月の下旬になれば八丁池辺りのマメザクラも見頃となります。

伊豆半島はまだまだ桜、楽しめます。

4月13日(土)

函南原生林4月-2

昨日、標高400mほどのわが家のあたりは雪が降りました。

それでも春の草花たちは日々刻々と変わっていきます。

スミレ: どこでも見かけるありふれた花ですが、その種類はものすごく多くて、勉強不足もあって正確に同定するのは至難の業。

原生林にも季節を追って順々に違うスミレが咲いてきます。

今日はエイザンスミレが多く咲いていました。

ブナのアガリコ: 葉のない季節にはアガリコがよく目立ちます。

切られたり折れたりした後の傷痕を修復するように膨らんでできたコブだそうです。

人間も同じですね。

天城にもブナはたくさんありますが、アガリコのあるものはあまり見かけません。 どうしてでしょうか。

函南原生林のブナと天城のブナとでは樹形もかなり違います。

函南は上へ上へと高く伸びていますが、天城のブナはずんぐり、根本近くから大きく枝分かれをしています。

育つ環境によるところが大きいのでしょう。

ハシリドコロ: トリカブト、ナベワリと並んで日本の三大毒草のひとつ。

先週はやっと芽を出したばかりだったのに、今日はもう花が咲いています。

ウバユリ: 緑のものと葉脈が紫がかったものとがあります。 まさかと思って調べてみたところ、ゆり根と同様に食べられるようです。 このツヤツヤの新芽も食べられるそうなので、是非一度試してみたいと思います。

ニリンソウ: ようやく一輪、開花株を見つけました。 ニリンソウと言っても同時に二輪咲いているのを見るのは稀です。

一つ目が終わると二つ目が咲きます。 植物の生き残り戦略なのでしょう。

函南原生林の林床の、とりわけ春の芽だしの頃の豊かさには眼を見張ります。 毎日でも来たいところです。

4月11日(木) 春浅し、八丁池

ここ数日の寒の戻り、東京でも季節外れの雪が降ったようです。 出がけに見た富士山は裾まで真っ白で、箱根や愛鷹も雪化粧をしていました。

幸い天城に雪はありませんでしたが、キンキンに冷えていました。

水生地歩道、本谷歩道、上り御幸歩道が交わる大見分岐あたりからブナとヒメシャラの森が広がってきます。

昨日の雨の水蒸気が上がって、森は幻想的です。 青空の下の森も良し、靄に霞む森もまた良し。

コケいろいろ:コケの花と言える胞子嚢を出したものもたくさんあり、名前は分からなくとも雨上がりの露を集めてなんて瑞々しく美しい。

八丁池でお昼を終える頃、靄が一気に動き始め青空が覗いてきました。

白砂天井からは西伊豆の山々、駿河灘、南アルプスの峰々も見え始めました。

定点観察中のヤシャビシャク: 周りの樹々に先がけて、すでに青々と芽吹いています。

今年こそ花が見たいものです。

リス発見: どこにいるか分りますか?

白い胸、日本リスです。

近頃自宅付近でよく見かけるようになったリスはもっと大きくお腹が栗色の台湾リスです。

台湾リスはあまり増えすぎないといいのですが。

鹿の仕業: イヌツゲはどれもこれもトピアリーのようにきれいに刈り込まれています。

ここまで食べられると、そのまま立ち枯れてしまいます。

この先、天城の森はどうなってしまうのでしょうか・・・

標高800m付近まで下りてくると、咲き始めたマメザクラが見られ、やっと春の感じがしてきます。

NEW!

4月4日(木) 伊東アルプス

鹿路庭峠から池の峰、間ノ山、冷川峠へと続く尾根を真白なオオシマザクラの花が街道を作るこの季節、ソワソワ落ち着かず今年もやってきました。

去年もちょうど4月4日でした。

いつの頃か誰かが市町村境のこの尾根に植えたのでしょう。

今では通る人もいない忘れ去られたような尾根の何百本もの桜は、それでも変わることなくひっそりとこの山奥に生き続けてきたのでしょう。

どの桜も大木となり、かなり年老いてもいます。

倒れたり、枝が折れたりした木も多く見られますが、オオシマザクラの白い花は青い空と太陽の陽射しに溶け込むようです。 私はここより見事な桜を知りません。

今日も誰にも会いませんでした。独占の花見の山歩きとなりました。

この尾根はたくさんの小ピークがいくつもいくつも連なります。ズルガレの道はアップダウンが激しく、何とか間ノ山までやってきました。

山頂からは歩いてきた道が白く蛇行しながら矢筈山の麓の鹿路庭峠まで続いているのが見えます。

今日はお天気も良くて、富士山も至る所で顔を覗かせています。

いつもは松川湖に下りますが、今日は間ノ山で引き返すことにしました。

3度目のこのコース。 地形図で見れば、ほぼ一直線に尾根が連なり、間違えようがないように思われますが、最初の時は支尾根に引きずられ、2度目はその反省を生かして迷いなし。

さて今回の3度目。 折り返すのが初めてだったこともあり、2度支尾根に迷い込みました。往路と復路では随分様子が違って見えるものです。

反省点多々の自主練尾根歩きにもなりました。

やはり基本は大切。

思い込みを避け、初心忘れず、確認を怠らないことがすべてです。

それでも地図とコンパスの使い方を教わったおかげで、必ず復帰できるとは思えるようになってはいます。

ま、でも鹿路庭峠のわが愛車が見えた時はホッと致しました。

4月2日(火) 函南原生林

4月の第一週は恒例の函南原生林です。

今年の冬は雪もあまり降らず、暖かかったように思いますが、春一番の花たちは少々遅めでしょうか。

概ね馴染みの植物たちに、概ね同じ辺りで再会します。

元気でいたね。

春一番の小さな小さな花たちはルーペで見ると感動します。

今日も植物大好き3人、コースは一周5km弱。 普通に歩けば1時間余りのところ、6時間半ほどの極超スローペースにて春の原生林を楽しみました。

3月25日(月) 大平山と柏峠

春になると少々思惑があって大平山のコースにやってきます。

大平山の山頂より。

伊東の街並みと相模灘

富士山は霞の中

大室山

矢筈山と天城の山並み

今日は柏峠からバリエーションルートを探索することに。

柏峠については以前からしっかり把握しておらず、旧柏峠というのもあります。

四辻という案内表示のあるところがどうやら柏峠のことで、旧柏峠は旧柏トンネルに通じる所と確認しました。

しかし、柏峠から下って県道に突き当たったところにも柏峠の案内板ありで、なかなかに複雑。

おそらく、時代時代で峠の位置も変わっていったのではないかと想像しますが、どうでしょうか。

今は道路で尾根が断ち切られてしまっていますが、伊東アルプスの尾根は冷川峠、柏峠へと続いています。

その尾根によじ登る位置を探しています。 どこも急斜面で、落石防止のネットがかけてあったり、コンクリートで固めてあったりします。

何とか取り付いて尾根に登り、柏峠へと続く尾根へと復帰しました。

さて、大平山の最後の愉しみ。

まだ少し早いのですが、一番旨い時。

やっぱり大きなスコップ必要ですね。今日はあきらめてイノシシに先を越されないよう埋め戻し出直すこととしました。