- ホーム

- 日々のこと

- 同居人のこと

- 歩いてみれば好日

- 25年4月~5月

- 24年12月~25年4月

- 24年9月~12月

- 24年7月~9月

- 24年4月~7月

- 24年3月~4月

- 23年11月~24年3月

- 23年9月~11月

- 23年6月~9月

- 23年4月~6月

- 23年4月

- 23年2月~3月

- 22年10月〜23年2月

- 22年8月〜10月

- 22年5月〜8月

- 22年2月〜5月

- 21年10月〜22年1月

- 21年8月〜10月

- 21年5月〜8月

- 21年3月〜5月

- 21年1月〜3月

- 20年9月〜12月

- 20年5月〜9月

- 20年3月〜5月

- 19年10月〜20年2月

- 19年8月〜10月

- 19年6月〜7月

- 19年3月〜5月

- 18年12月〜19年3月

- 18年10月〜11月

- 18年8月〜9月

- 18年5月18日〜7月

- 18年4月〜18年5月17日

- 17年12月〜18年3月

- 17年11月

- 17年9月〜10月

- 17年7月〜8月

- 17年5月〜6月

- 17年3月〜4月

- 16年12月〜17年2月

- 16年11月

- 16年10月

- 16年9月

- 16年8月

- 16年6月・7月

- 16年5月

- 16年3月・4月

- 16年1月・2月

- 15年11月・12月

- 15年10月

- 15年9月

- 15年7月・8月

- 15年6月

- フォトギャラリー

- 染織のこと

- わたしの「う」

8月3日(木)

踊り子歩道

踊り子歩道は本谷川に沿って浄蓮の滝から湯ケ野まで続いています。

天城峠は分水嶺です。

ここを境に浄蓮の滝に向かった流れは狩野川に合流して駿河灘へと注ぎます。

一方、湯ケ野に向かった流れは河津川となり、相模灘へと流れ込みます。

私は大きくゆったりとしたいくつもの河の流れる濃尾平野の真中に生まれ育ちました。

分水嶺を境に一方は太平洋へ、一方は日本海へと流れるというスケールだったのです。

「分水嶺」は「容易に行き着けないはるか山の奥深く、水の生まれる神聖なところ。彼方と此方、あの世とこの世を分けるとろ。」と子供の頃は思っていました。

さて、海にポッカリ突き出した小さな伊豆半島。 わが家から最も近い分水嶺である玄岳からは、西に駿河灘、北に富士山、東に相模灘、南に天城山系と箱庭のように見渡せたりします。彼方と此方はとても近いのです。

今や分水嶺の天城峠は私の山歩きの起点になる場所で、山から下りればワサビソフトを食べて、温泉で汗を流しておりまして、とりわけ天城は大好きな場所となりました。

子供の頃に抱いた畏れのような憧れのような気持ちはいったいどこへやら・・・です。

先日は河津七滝へと下りましたが、今日は反対方向浄蓮の滝へと下ります。

今日も楽チン下りコースです。

たまにはのんびり、植物をゆっくり観察しつつ、おしゃべりしつつ湯ヶ島まで歩きました。

滑沢渓谷、竜姿の滝、浄蓮の滝: いずれも流れ込んだ溶岩が川の水で削られた柱状節理が美しい。

太郎杉に向かう途中の露頭: 火山性土石流の美しい断面が見られます。

世古峡 : 湯ヶ島層群といわれる2000万年前~1000万年前という伊豆半島の中でも古い海底火山の時代の地層が川の両側に見えています。

湯ヶ島層群からは温泉が湧ことが多いと言われるとおり、私の贔屓の「河鹿の湯」も「世古の湯」も湯ヶ島です。

マタタビの実: 今日はななちゃんにお土産。いつも留守番、ありがとね。

ハイ、これにて山歩きも夏休みに入ります。

また9月からです。

NEW!

7月31日

河津七滝

夏恒例、下り一方の楽チンコース、本谷川沿いに滝を巡ります。

朝、出がけに伊豆スカイラインから久しぶりの富士山。 すっかり夏のいでたちです。

平滑ノ滝

一枚岩の上を流れ、目の高さにあるので、滝のすぐ足元まで近づくことができます。

なんとも爽やか、水もキーンと冷えています。

近くのワサビ田にはが植え付けられたばかりの幼苗が行儀よく並んでいます。

宗太郎園地の杉並木を抜けると、七滝の入り口、猿田淵です。

順々に釜滝、エビ滝、蛇滝、初景滝、カニ滝、出合滝まで下っていきます。

最後の大滝を含めて河津七滝と呼んでいますが、残念ながら大滝は私有地で見ることができ ません。

いつもはワサビアイスで締めまが、思わずかき氷を食べてしまいました。

おいしかった・・・。

伊豆半島はシダ類の豊かな土地でもあります。

ナチシダ: 河津が北限と言われ、七滝のあたりにはたくさん見られます。

休憩舎の屋根の高さほどにもなります。

オオバノハチジョウシダ?: シダの見分けは難しいです。葉の形、裏側の胞子嚢の付方・・・・いろいろありますが、不得手です。

キジョラン: アサギマダラの幼虫は丸く食べるのですね。 裏返してみれば成虫が抜け出た痕のサナギが残っていました。

わが家の近くでもアサギマダラが飛び始め<ましたが、キジョランはまだ一度も見かけたことがありません。

天城以南の伊豆の山々を歩いているとよく見かけるのですが。

・・・本日見つけたその他の植物

7月12日(水)

青木ヶ原樹海

天気予報は下り坂でしたが、ここ数日雨はなく、山も水を含んでいないと判断して、暑くて込み合う夏休み前のラストチャンス。

思い切って行くことにしました。

富士山の西側を通り、朝霧高原に入る頃にはドヨ‾ンと雲が垂れ込め、靄ってくるわ、雨はパラついてくるわ、絶望的な空模様でしたが・・・・

信じられないことに、精進登山口から樹海へと歩き始めると、ご覧のとおりの木漏れ日です。

一日中ずっと高い緑の天井から見えるのは青空でした。

青木ヶ原樹海は864年の貞観噴火の溶岩が一帯を埋め尽くした上に1000年以上の時を経て広がった樹林帯です。

広さはちょうど山手線の内側くらい。

樹海内には無数の風穴、洞穴、溶岩窟、ガスの抜けた穴がポッカリ口を開けています。

崩落していて入れない所も多く、縁に立ってコワゴワ覗き込めば、地球の底のはらわたが見えそうです。

富士風穴

中に入ってみました。

昨日まで「私は入らない」と言っていた2人がイソイソ下りて行きます。

外気は25℃<程。風穴内は0℃近くで、底には氷が張っていました。

ブナ広場

二人の歩いているところが大室山と貞観噴火の時に流れた溶岩流のちょうど境目です。

左側の斜面が大室山の裾、右側には流れた溶岩流がゴロゴロと転がっています。

大室山は埋め残されたため、右と左でキッチリと様子が分かれ、噴火の様子が思い浮かぶような面白いところでした。

林床にも珍しい草花たち。

途中出会った2組の方たちはいずれも植物の研究者で、名前を教えてもらいました。

追記

↑ 未同定でしたが、同行の植物好きが調べてくれました。

この状態は、花が終わって実になり始めたところです。

ヤッコソウは帰ってから調べてみましたら、よく似ていますが、北限地が高知とのことでした。

青木ヶ原でも生育しているとしたら大発見かもしれません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

追記

↑「ヤッコソウ」はやはり生育北限が高知県であり、姿、形も違うようです。

葉緑素を持たない「腐生植物」という意味では同じ仲間といえますが、「キヨスミウツボ」にとてもよく似ており、青木ヶ原での生育記録もあります。

また、「シャクジョウソウ」の芽生えにも似ているとの意見もありました。 私は「キヨスミウツボ」を採りたいのですが、確信無し。

難しいですが、面白いですね。

あまり人が入っていないこともあって道は途中で掻き消えたり、洞穴を探すのに手間取ったり、、

地図読みを試みても平坦な樹海はゴロゴロの溶岩だらけで、どこに穴が開いているかわかりません。

登る予定だった大室山は本日は断念。

次回の楽しみにということとなりました。

青木ヶ原樹海というとあれこれよからぬイメージが浮かびますが、実際には富士山のスケールの大きさ、豊かな森、溶岩の作り出した様々な造形は「素晴らしい」の一言です。

今日積み残しの宿題を片付けに、もう一度行かなくては。

7月7日(金) 函南原生林

梅雨け前。

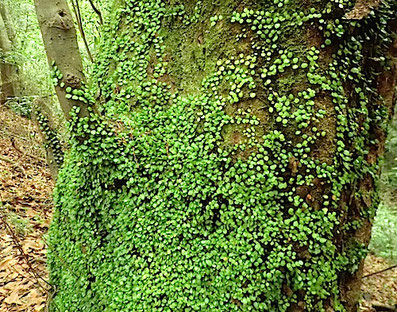

しっとりと湿り気が多く、コケも緑も瑞々しい夏、7月の原生林です。

本日もまた植物好き3人の亀ウオークでちっとも前に進みませんでした。

コブシの実

早春のコブシの花は清楚ながら潔くて美しいのですが、その実は見ものです。

この時期はまだ緑のゴツゴツ拳ですが、秋に赤く色づいてくるとまた様変わりします。

その様子はまた次回。

ウバユリの蕾

まだ花を見たことがありません。

少し時期が早くて残念。

ガクウツギとヤマアジサイ

装飾花が3枚のものが多いのがガクウツギ。

ヤマアジサイも①②は端正な装飾花がが美しく、葉も緑が濃くて細長い。

③の装飾花の縁はフリルのようになっていて華やかさがあり、葉も幅広。

同行者2人はこちらが好みで、私は①でした。

梅雨時の山の中のヤマアジサイは、目に染みるほどの白さが際立ちます。

マタタビ

いつもは目立ちませんが、花期に葉が白くなり、虫を引き寄せると言われています。

ご存知、「猫にマタタビ」のマタタビです。わが家のななちゃんも、どうしても動物病院に連れて行かねばならない時は非常手段としてキャリーバッグにマタタビパウダーを一振りします。

するとニャン!!という感じでバッグに飛び込みます。

しばらくすると、だまされた~~というのですが・・・