- ホーム

- 日々のこと

- 同居人のこと

- 歩いてみれば好日

- 25年4月~5月

- 24年12月~25年4月

- 24年9月~12月

- 24年7月~9月

- 24年4月~7月

- 24年3月~4月

- 23年11月~24年3月

- 23年9月~11月

- 23年6月~9月

- 23年4月~6月

- 23年4月

- 23年2月~3月

- 22年10月〜23年2月

- 22年8月〜10月

- 22年5月〜8月

- 22年2月〜5月

- 21年10月〜22年1月

- 21年8月〜10月

- 21年5月〜8月

- 21年3月〜5月

- 21年1月〜3月

- 20年9月〜12月

- 20年5月〜9月

- 20年3月〜5月

- 19年10月〜20年2月

- 19年8月〜10月

- 19年6月〜7月

- 19年3月〜5月

- 18年12月〜19年3月

- 18年10月〜11月

- 18年8月〜9月

- 18年5月18日〜7月

- 18年4月〜18年5月17日

- 17年12月〜18年3月

- 17年11月

- 17年9月〜10月

- 17年7月〜8月

- 17年5月〜6月

- 17年3月〜4月

- 16年12月〜17年2月

- 16年11月

- 16年10月

- 16年9月

- 16年8月

- 16年6月・7月

- 16年5月

- 16年3月・4月

- 16年1月・2月

- 15年11月・12月

- 15年10月

- 15年9月

- 15年7月・8月

- 15年6月

- フォトギャラリー

- 染織のこと

- わたしの「う」

NEW!

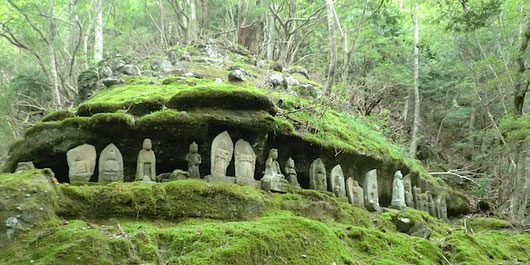

10月24日 石仏様を訪ねて

ー観音山石仏群ー

河津の奥原川の上流をさかのぼり、観音山へ。

観音山入口では石仏様が迎えてくれます。

しばらく杉林を上って行くと、山の斜面に六地蔵。

山道が急になり、幾度か沢を渡っていきます。

入り口には石経塔。

さらに上った山の斜面、下窟には27体、上窟には 11体の石仏様。

妖怪封じのためとか、姥捨て山であったとか、いろいろな謂れがあるようですが、観音山は標高およそ700m。

このような山深く、巨大な岩塊がゴロゴロする山頂付近の岩窟に、仏様をお祀りした往時の人たちの畏れたもの、信じたものは何だったのでしょうか。

今の私たちには想像もつきまません。

さらに上った所にある祠。

観音山の山頂は切り立った断崖のさらに上。

とても登れません。

観音山の周りをぐるりと見廻してみれば、伊豆半島の出来上がって来た過程の様々な地形や地層がみられます。

20万年ほど前には活動を終えた天城連山。

観音山山頂付近の岩塊: 雷おこしのようですね。

天城連山のできるはるか昔、伊豆半島の中でも古い時代の海底火山の噴出物が積み重なっています。 石仏様たちがいらした岩窟も、幾重にも積み重なった火山灰の層の間に穿たれた横穴です。

峰温泉大噴湯: 温泉も火山があればこそ。

3万6000年前に噴火した鉢の山は、お椀を伏せたようなきれいな形のスコリア丘です。

山頂火口には石仏様がいらっしゃいます。

鉢の山が噴火して降り積もったスコリア層。 美しい縞模様です。

佐ケ野川の三段滝: 溶岩が冷えて固まった柱状節理が水に磨かれた美しい川床をしています。

10月20日(木) 富士山自然休養林

雲一つない晴天の朝。赤富士にドカーンと迎えられて幸先よし。

水ケ塚を出発して緩やかに上って行くと、ブナやミズナラ、ダケカンバ、ヒコサンヒメシャラ、ナナカマドの林が続き、紅葉も目を楽しませてくれます。

本日も先頭がシカに遭遇。

数メートルの所で立ちはだかり、お見合い状態のまま動こうとしません。

後ろに子供がいて、しっかり攻撃準備モードなので、ぐるりと迂回をしました。

幕岩あたりから黄葉のカラマツ林が始まります。

三辻に向けて登って行くと、カラマツ林の間から真青な空に宝永山が見え始めます。

三辻からは砂礫の荒涼とした山が始まります。

富士の裾野に黄色く点々と見えるのは黄葉したオンタデやカラマツの幼木で、その上は森林限界です。

二ツ塚: 富士山は側火山と言われる小火山をいくつも従えています。

二ツ塚もその一つです。

砂礫の山は、一歩進んで半歩下がり、上るのは大変ですが、下りはザアーッと滑り下ります。

二ツ塚上塚山頂からの富士の裾野は雄大そのものです。

帰路、印野の溶岩隧道に立ち寄りました。

御胎内と呼ばれる富士山の溶岩流が作った洞窟は、這って進まないと通り抜けられない所もあり、まさに人の胎内。

なかなかリアルでした。

日本一の富士山。

その裾野の森もやっぱり日本一でした。

●●● 植物 ●●●

イグチ; カラマツ林に生えるそうで、上りながらキノコ狩り。

友人夫妻は「スゴク旨い」と太鼓判を押します。

それでも、コワゴワお味噌汁に入れて食べたところ・・・・ナメコに似てナメコよりシャキッと美味しく、何よりも今無事に生きています。

フジアザミ: 富士山周辺に多くて、下向きに咲く大型のアザミ。

ミヤマハナゴケ: カラマツ林に多いそうです。 大きなボール状になって転がっているものもあります。

NEW!

10月15日(土)

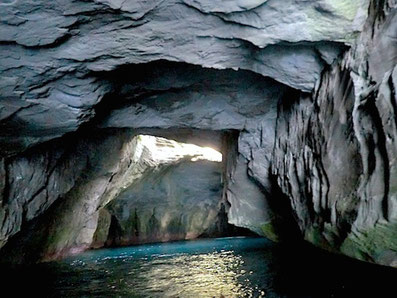

三度目の正直 絶景クルーズ

穏やかな入江の田子湾を出発。

燈明ケ崎遊歩道をたどり、浮島海岸、堂ヶ島までを歩きます。

西海岸は伊豆半島の中でも古い時代の海底火山が隆起してできた大地です。

入り組んだ海岸線を歩くと、島々や岩礁が様々な表情で迎えてくれます。

火山の噴出物が積み重なった崖の縞模様や堆積層、波に削られた海蝕洞が次々に現れます。

気の遠くなるような昔の噴火の時代。

海は沸き立ち、生き物がいたとしたらすべて死に絶えるような天変地異の痕跡の上を、今の私たちは美しさを愛でながら歩いているのは不思議です。

五輪さん: 燈明ケ崎の山側、海底火山の噴出物が積み重なった地層が侵食でアーチ形に削られた所に祀られています。

子浦の「三十三観音」と全く同じです。

後で地元に人に意味を尋ねたところ、応仁の乱で落ち延びた人を祀ったと伝えられ、「五人そう」と言っていたとのことです。「そう」は「葬」なのでしょうか・・・

三四郎島トンボロ: 今日の一番目のハイライト。10時38分の干潮に合わせて今日を選んだのです。

干潮の時にだけ陸地と島をつなぐ道が現れて、歩いて渡ることができます。

千貫門クルーズ: 二番目のハイライト。

お天気が良くても波が高いこともあり、私は三度目の正直で念願が叶いました。

堂ヶ島から烏帽子山、千貫門、岩地、雲見を経て波勝崎の海岸線を海から眺めることができます。

特に波勝崎の赤壁は黄白色に熱水変色した見上げるばかりの絶壁。

その赤壁を貫いて地中から登って来たマグマの通り道「蛇のぼり」は圧巻です。

赤壁の前にもう少しいたかったなあ・・・

●●● 植物 ●●●

NEW!

10月11日(火)

真鶴半島

目と鼻の先なのに初めて歩きます。

穏やかな漁師町、大切に守られてきたお林、波打ち際の遊歩道をゆっくり歩けば、ちょうどお昼になって美味しい地魚を食べまして、帰路は伊豆山・走り湯の浜温泉。

申し訳ないというほどの一日でした。

たまにはこんなのもいい。

採石場

真鶴半島は小松石の産地です。

見上げるほどの絶壁で、現在も砕石されています。 海岸にも石丁場跡があります。

お林

小田原藩が植林し、天皇御料林となり今に至っています。

海岸らしく、スダジイ、クスノキ、シロダモなどの照葉樹とクロマツの巨木の林は見事です。

巨木が大きく枝を広げた鬱蒼とした林ですが、樹高が高いので意外にも林の中は明るいのです。 サーカスのテントの中のようです。

三ツ石

ここの初日の出は有名ですね。

釣り人多し。

遠藤貝類博物館

真鶴、相模灘の貝類をはじめ、世界中の貝が見られます。

相模灘の深海に生息するというシロウリガイが見てみたかったのですが、見つかりませんでした。

酸素ではなくて硫化水素を摂取して、その硫化水素を食べる細菌を自身のエラに住まわせ、その細菌から栄養を摂るそうです。

摩訶不思議で、この世には思いもつかないような生き物がいるということです。

●●● 植物 ●●●

10月7日(金)

伊豆山稜線歩道・その2

ー 仁科峠からつげ峠 ー

伊豆山稜線歩道の第2弾。

9月9日の第1弾、天城峠からつげ峠は思いの外の悪路でした。

本日は仁科峠からひとしきり西伊豆の海岸線を眺め、後藤山、後藤峠、猫越岳、猫越峠、そしてつげ峠まで。

標高900mから1000mを穏やかに上り下りする快適な稜線歩きでした。

先日の入間~妻良に比べればルンルン楽チンの天国のような道です。

薄曇りで富士山は見えませんでしたが、沼津アルプスや城山、葛城山、西伊豆の海岸線と烏帽子山、対岸の御前崎まで一望です。

秋になりました。

猫でも越えたと言われる猫越(ねっこ)岳。

山頂の池は全く水のない時もあるそうですが、このところの雨で満水状態を通り越し、説明板も水に浸かっていました。

アセビの立派な群落がずっと見られますが、

猫越岳あたりからはプナやヒメシャラの大木が目立つようになります。

つげ峠はプナが一面枯れて広場のようになってしまって残念ですが、いつまでもこの豊かなブナやヒメシャラの森が残ってほしいものです。

最近は山歩きをするとお腹が空いてしょうがありません。

つげ峠で早々と10時半にはモリモリお昼&おやつといたしまして、折り返しました。

帰路、いつもの湯ヶ島の「河鹿の湯」に立ち寄るつもりで、仁科峠から持越、湯ヶ島へ抜ける山道を下りてきたところ、唐突に立ち寄り温泉発見。

二百枚という所で、「いづみ園」と言います。 なかなかに良いお湯でした。 おまけに貸切り状態。

調べてみましたら、この変わった「二百枚」という地名は、かつて慶長小判二百枚分を産出した金山があったことから名付けられたとの由。

確かに、この奥の持越にも鉱山がありました。 まだまだ、知らない伊豆発見。

●●● 植物 ●●●